まとめ

- 梅毒は性感染症で、近年急激な増加傾向にある

- 症状が自然軽快するフェーズがあるが、感染は持続している

- 性行為のパートナーと一緒に治療することが重要

「梅毒」という病気を聞いたことがありますか?実は近年増加している疾患で、場合によっては赤ちゃんの先天性疾患につながります。今回の記事では梅毒の基本知識と症状、予防、治療まで分かりやすく解説します

この記事を書いた人

Lumedia の中の学生

Lumedia 編集部の医師による指導のもと、記事を執筆しています。

梅毒とは何か

梅毒は「梅毒トレポネーマ」という細菌によって引き起こされる感染症です。性感染症の一つで、性的接触を介して感染します。妊娠中の母から胎児へ感染が成立する「母子感染」が起こることも知られており、先天梅毒は赤ちゃんに影響することがあります。

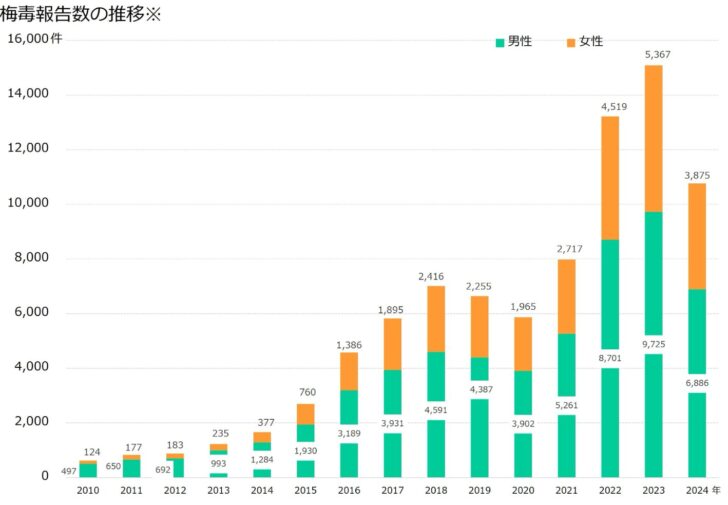

近年の発生動向

昭和から平成にかけて梅毒患者数は減少傾向にありました。しかしながら近年では感染者数が増加しており、2022年以降は年間10,000例を超える報告がされています (参考文献 1, 2) 。男性は20-50代、女性は20代の患者が多く、2024年の報告だと20代前半の女性が最多です (参考文献 1, 2) 。お母さんのお腹の中で赤ちゃんに梅毒が感染してしまうことが原因の「先天性梅毒」も増加傾向で、年間20例程度報告されています (参考文献 2) 。

感染急拡大の原因として、不特定多数の人と性的関係をもつ人が多くなってきたことや、性感染症の予防が不十分な人が多いことが考えられます。

※「2022年感染症発生動向調査事業年報」厚生労働省健康生活衛生局感染症対策部感染症対策課・国立感染症研究所感染症疫学センター(2024年4月15日発行) をもとに、厚生労働省作成のものを参考文献1から抜粋

梅毒の症状

梅毒は症状が出たり治ったりを繰り返しながらも、感染自体は持続し、じわじわと体をむしばみます。一般的な症状の経過は次の通りです。 (参考文献 2)

第1期梅毒 (感染後3週間)

- 感染部位に無痛性のしこりや潰瘍ができる (硬性下疳)

- 自然に消失することが多いため、見逃されやすい。

第2期梅毒 (感染後2-3か月)

- 全身に無痛性の紅斑が出現:手のひら、手背、四肢、背中におおい

- 扁平コンジローマ:肛門や性器周辺にできる湿った病変

- 発熱

- 倦怠感

- リンパ節腫脹

第2期の症状も自然に軽快することが多いですが、治ったわけではなく、体内では細菌が活動を続けています。

晩期梅毒 (感染後数年)

心血管梅毒:大動脈瘤や大動脈弁閉鎖不全症が代表的

ゴム腫:皮膚や骨、内臓に発生する腫瘤

神経梅毒:脳や脊髄に感染が波及して引き起こされる、認知障害や麻痺

先天梅毒

梅毒に感染している妊娠中の母親から、胎盤を介して胎児へ梅毒が感染することがあります。これにより発生する感染症を先天梅毒といいます。年間20例程度報告されていて、増加傾向にあります。

症状には生後数カ月以内に発症する早期先天梅毒と、生後2年以降に発症する晩期先天梅毒があり、それぞれ次のような症状があります (参考文献 2) 。

早期先天梅毒

- 顔まわりやオムツが触れる場所に発疹が出る

- 全身のリンパ節や肝臓・脾臓が腫れる

- 骨軟骨炎

- 鼻閉

晩期先天梅毒

- 角膜炎

- 難聴

- 歯の形の異状

予防と治療

梅毒は性感染症であるため、不特定多数の人と性行為をする人は感染リスクが高いです。予防の基本はコンドームの適切な使用ですが、コンドームが覆わない部分から感染することもあるため、完全に予防することはできません (参考文献 2) 。

治療にはペニシリンを中心とした抗菌薬が用いられます。梅毒は何度でも感染する性感染症であるため、パートナーと一緒に治療をすることが大切です。

現在では晩期梅毒まで進行した状態で診断されることは少ないですが、治療法が確立する前には多くの人が命を落としていました。保健所や医療機関での無料・匿名検査もありますので、気になる症状がある場合にはお近くの施設での検査を検討してください。

COI

本記事について、申告すべき COI はありません。