まとめ

- どんなダイエットも結局大切なのはエネルギーをどう減らすのか。

- 〇〇さえ守れば食べ放題!ということはない。

- 生活環境や性格などによって自分に合う方法を選びましょう。

世の中には色々なダイエット方法がネットや書籍などで書かれています。それらのうち、代表的な糖質制限と時間制限の2つについて科学的な根拠を基に解説します。

糖質制限で痩せる?

糖質制限によって本当に痩せられるのかという点について考えてみましょう。

まず大前提として、体重を減らすには「摂取するエネルギー」が「消費するエネルギー」を下回らなければなりません (参考文献1) 。この基本原則を覆して体重を減らす方法は、現在のところ科学的に証明されていません。

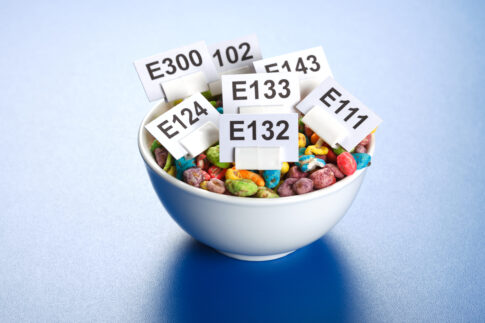

そのため、「糖質さえ摂らなければ、他に何をどれだけ食べても太らない」といった主張には、残念ながら根拠がないのが現実です。

「摂取するエネルギー」が「消費するエネルギー」を下回れば体重が減るということは、糖質を制限することで自然と摂取エネルギーが減り、その結果として消費エネルギーを下回れば体重は減少するということになります。

糖質制限で体重は減る

炭水化物の摂取を減らす食事法の効果をまとめて検討した複数の研究を統合した解析 (参考文献2) でも、炭水化物制限による体重の減少が報告されています 。

ただし、栄養バランスの取れた食事と比較した際には、減少量に有意な差は認められず、いずれの食事法でも同様に体重が減っていたという結果でした。

さらに、肥満のある成人811人を対象に、たんぱく質・脂質・炭水化物の割合が異なる4パターンの食事にランダムに割り振って、2年間にわたって体重の変化を追跡した研究 (参考文献3) では、どの食事パターンでも体重の減少量に明確な違いは見られませんでした。

この研究からは、食事の内容よりも「総摂取エネルギー量の削減」が体重減少において重要であることが示唆されました。なお、この研究では炭水化物の割合をエネルギーの 65% と 35% とで比較しましたが、減量効果に差はありませんでした。

上の2つの研究から、糖質制限で体重は減りますが、食事の中の糖質の割合というよりは、総摂取エネルギーを減らすことが重要だということがわかります。

糖質制限は短期間で効果が出やすい?

一方で、糖質を制限する食事法は、短期間で体重の減少が見られやすい可能性があることも報告されています。

たとえば、63人の肥満成人を対象に、低炭水化物食のグループと従来の食事療法のグループに分けて1年間追跡した研究 (参考文献4) では、最初の6カ月間は炭水化物制限のグループのほうが大きな体重減少を示しました。ただし、1年後には両方のグループの体重に差がなくなっていたため、「短期間で結果を出したい」場合には糖質制限が有効となる可能性があるといえるでしょう。

また、糖質を減らす食事法は、実践しやすく説明も簡単という利点もあります。

たとえば定食であればご飯の量を減らすだけで済みますし、外食で麺類を選ぶ場合も量の調整がしやすくなります。さらに、間食についても、カロリーが高い食品には糖質が多く含まれていることが多いため、その点からも管理や説明が比較的わかりやすいという利便性があります。

ファスティング (断食) の効果は?

さて、ファスティング (断食) ダイエットの話です。ファスティングの効果について調べてみると、「腸内環境が整う」「免疫力が高まる」「痩せる」「肌の調子がよくなる」など、さまざまな良い影響がうたわれているのが目につきます。健康に良い「デトックス法」としての印象が、広く世間に浸透しているようです。

実際、世界的に権威ある医学雑誌『The New England Journal of Medicine』でもファスティングに関する特集が組まれ、肥満や糖尿病、心血管疾患、がんなど、幅広い疾患に良い影響をもたらす可能性があると紹介されています (参考文献5) 。

このような話を聞くと、「ファスティングはやっぱりすごい!」と飛びつきたくなるかもしれませんが、事はそう単純ではありません。

ファスティングの効果に関する研究

たとえば、ある研究 (参考文献6) では、ファスティングを実施した人たちの体重、BMI、腹囲、血糖、中性脂肪が有意に改善したと報告されています。

ただし、この研究では比較対象が「ファスティングをしていない人」、つまり普段通りの生活を送っていた人でした。加えて、研究におけるファスティングは、明確なカロリー制限のもとで行われています。

摂取エネルギーを減らせば体重が落ちるのは当然ですし、肥満のある人が体重を落とせば、それに伴って関連する疾患も改善するのは自然な流れです。

このような研究結果を正しく理解するためには、「対象となったのはどんな人たちか」「どのような介入が行われたのか」「誰と比較したのか」「そして結果はどうだったのか」といった点に注目する必要があります。そして、得られた結果はその研究条件においてのみ有効であり、肥満の人に当てはまった成果が、そのまま痩せ型の人に適用できるとは限らないのです。

実際、痩せた健康な人を対象に行われた別の研究 (参考文献7) では、「2日に1回は通常より多くの食事 (150%) 、他の日は何も食べないグループ」と、「毎日 75% ずつ一定量を摂取するグループ」を比較しました。その結果、体重減少量に有意な差は認められませんでした。

つまり、ファスティングがもたらす最も大きな効果は、体重減少を通じた肥満関連疾患の改善であり、それ自体が特別な治療法というわけではないのです。

ファスティングを行うなら「方法」がカギ

ファスティングを実施するにあたっては、その方法が極めて重要です。研究で報告された効果を得るには、同様の条件で行う必要があります。「16時間は何も食べず、残りの8時間は何を食べてもOK!」といった内容を見かけることもありますが、そのようなスタイルが検証された研究もあれば、そうでないものもあります。

たとえば、先述の『The New England Journal of Medicine』に紹介されたある研究 (参考文献8) では、毎日午前8時から午後4時の8時間の間に、男性は 1500~1800 kcal 、女性は 1200~1500 kcal の食事を摂取しました。カロリーの内訳は炭水化物 40〜55% 、たんぱく質 15〜20% 、脂質 20〜30% とされ、全体として元の摂取カロリーの約 75% に抑えられていました。1日1回のプロテイン飲料を利用して、栄養バランスとカロリー調整も行われています。

一方、別の研究 (参考文献9) では、午後12時から午後8時の間であれば好きなものを自由に食べてよく、残りの時間帯は水や無糖の飲み物のみという制限でした。

前者の研究では12か月で平均 8 kg の体重減少が報告されたのに対し、後者では3か月で 0.9 kg の減少にとどまりました。つまり、「好きなだけ食べてよい」タイプのファスティングでは、厳密なカロリー管理を行ったものと同様の効果を得るのは難しいということです。

これらをすべて一括りにして「ファスティング=痩せる!」と短絡的に捉えてしまうと、むしろ摂取量が増えて逆に体重が増えてしまう可能性もあります。

ファスティングの真の効果とは?

ファスティングそのものの効果を見極めるためには、同じカロリーを摂取した場合との比較が必要です。

先ほど紹介した2つの研究はいずれもカロリーを等しく設定した比較試験であり、どちらのグループでも体重の減少幅に違いはありませんでした。また、体脂肪、腹囲、血糖、血圧といった指標についても有意な差は見られていません。このことから、ファスティング特有のメリットを強調するのは難しいという結論になります。

とはいえ、ファスティングが全く無意味というわけではありません。もしファスティングによって自然に食事量が減り、摂取カロリーを抑えられるのであれば、それによって得られる健康効果は十分に期待できます。自分の生活スタイルに合った方法として、食事量をコントロールする一つの手段として取り入れるのは理にかなっています。

ただし注意点もあります。ここで取り上げた研究の多くは、肥満または過体重の人を対象としており、痩せた人への影響は明らかになっていません。現在すでに痩せている人が無理にファスティングを行っても、得られるメリットはほとんどない可能性があります。

糖質制限でもファスティングでも、摂取エネルギーを減らすことが重要だということがわかります。ダイエットをする場合は、生活スタイルなどを考慮し、自分に合った方法で無理なく行いましょう。

COI

本記事について、開示すべき COI はありません。